世界地質奇觀 山東諸城皇龍溝恐龍足跡群

中國龍城——諸城,化石資源蘊藏豐富,是我國重要的以大型鴨嘴龍類為代表的古脊椎動物化石產出地,在世界恐龍研究領域中占有重要一極。全市已發現的恐龍化石點達30處,是世界上罕見的同時擁有恐龍骨骼化石、恐龍蛋化石和恐龍腳印化石的地區。經中外專家認定,具有世界規模最大的恐龍化石群、恐龍足跡群等多個世界之最。其中,恐龍足跡群就發現于諸城皇龍溝。

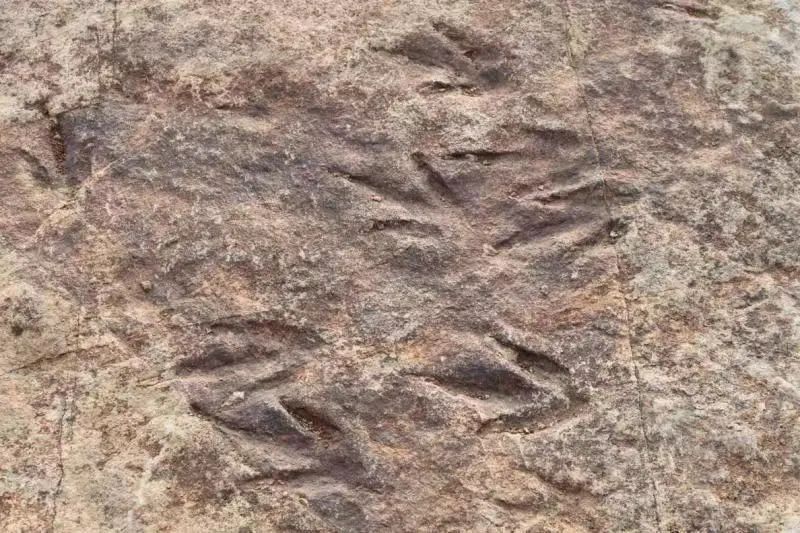

2009年,恐龍專家在皇龍溝發現了大量的恐龍足跡化石。在近5000平方米的區域內,暴露有恐龍足跡11000多個,包括蜥腳類、獸腳類等恐龍足跡,最小的獸腳類恐龍足跡僅有7厘米,最大的蜥腳類恐龍足跡直徑超過80厘米。被專家證實為世界上規模最大的恐龍足跡群,是令人震撼的地質奇觀。 “皇龍溝”位于諸城市皇華鎮大山社區西南部,是一條自然形成的東西走向的沖溝,西連被當地村民稱之為“西嶺”的小土山,東接橫貫皇華全境的倒漾河,東西全長1500余米。

現在我們無法準確地解釋我們的先民為什么總會在存有恐龍遺跡的地方取一個與“龍”有關的地名。其實,當地的先民很早就在此發現了一些奇怪的腳印,他們祖祖輩輩稱之為“天鵝爪”。傳說很早以前,有一群天鵝飛經此地,因留戀這里秀美的景色而留下了這些爪痕。現在看來,他們稱之為“天鵝爪”不是沒有道理,因為大多數獸腳類恐龍的腳印,的確與之相似。2009年,科學家在此發現了恐龍足跡群,經過三個多月的系統發掘,這處極其壯觀的恐龍足跡群展現在人們面前。已探明的恐龍足跡密集區位于皇龍溝南側的陡坡上,整個斜坡由較為堅硬的沉積巖構成,形態各異、大小不一、深淺不同的各種恐龍足跡密密麻麻排列在巖層上,保存非常完好。規模之龐大,足跡之眾多,世所罕見。在這條沖溝內,隨處可見密布于巖石上完整而清晰的恐龍腳印。 面對這些密密匝匝、形態各異的億萬年前恐龍踩踏過的足跡,眼前仿佛已經不再是冰冷的巖層,而是一個波瀾壯闊、栩栩如生的“群龍共舞”的浩大場景。正因如此,皇龍溝恐龍足跡群被專家們形象地比喻為“恐龍舞蹈世界”。經柳永清、邢立達等專家證實,該足跡群形成于距今約一億多年前的晚白堊世早期,無論恐龍足跡的數量,還是分布面積、石化程度,都是世所罕見的地質奇觀。而且,已探明的部分可能僅是足跡群的冰山一角,也就是說,整個皇龍溝,可能都是恐龍的“舞池”!據專家介紹,這里既有獸腳類、蜥腳類等恐龍的足跡,也保存有完整的水波紋印痕化石和木化石,尤為難得。 皇龍溝內的恐龍足跡盡管分布密集,但也有一定的規律,即大部分恐龍足跡都是自西向東而去。邢立達推測,一種可能是因為有暴龍等兇猛的肉食類恐龍來襲,促使大批植食類恐龍倉皇向東潰逃所致;另一種可能是恐龍群體性遷徙的結果,也就是說皇龍溝當時是恐龍群體遷徙的必經之地。在皇龍溝,恐龍腳印還呈多層分布的奇特現象,即腳印下面還有腳印,現在已經發現三層。邢立達說,這種情況極其罕見,如果下面的一層發現群體性回遷的腳印,那么“恐龍遷徙說”就會得到證實。據中科院古脊椎動物與古人類研究所高級工程師王海軍介紹,這種有群體性走向的恐龍足跡群此前只有在澳大利亞發現過,不過面積較小,只有十幾平方米而已。

2010年,國際最權威的恐龍足跡專家科羅拉多大學丹佛分校馬丁·洛克李教授、中國地質調查局青島海洋地質研究所的李日輝研究員和日本云藝大學的松田正樹教授經潛心研究,將發現于諸城皇龍溝恐龍足跡群的一組獸腳類恐龍足跡確定為新屬種,因其強壯三趾呈現明顯的百合花狀,故名“東方百合強壯足跡”。這是世界上首次發現的足跡新屬種,它的發現表明諸城皇龍溝地區有兩種截然不同的中等大小獸腳類恐龍可以大量生活在相同的生活環境里。

研究發現,恐龍足跡形成化石的條件異常苛刻,是恐龍在濕度、黏度、顆粒度非常適中的地表行走時留下的足跡。它是化石的一種,也可以看成是留在巖層中的一種沉積構造。世界上已發現的恐龍足跡化石非常稀少。這是因為在一般情況下,動物的足跡是不能保存下來的。在干硬的地面上,動物走過以后只能留下淺淺的印痕,隨之便消失了。假若地面過軟,含水量較高,流動性較大,足跡會很快被周圍流動的泥沙埋沒。只有當泥沙的濕度適當時,足跡才能被保留下來。更重要的是,印有足跡的層面要適時地被外來的沉積物所覆蓋,過早或過晚都不能形成足跡化石。所以足跡化石是大自然用天然的錄像機為動物活動錄下的“特寫鏡頭”,是自然歷史的腳印。

諸城皇龍溝地區大規模恐龍足跡群的發現意義重大,對系統研究白堊紀時期諸城地區恐龍的分布、遷徙和生活習性、行走方式,以及古地理、古環境的變遷,都具有極其重要的科研價值。 |