皇龍溝足跡群中波痕的研究意義在沙漠中、海灘上我們經常可以看到表面形成的波狀起伏,這種構造被稱為波痕。波痕是非粘性的物質(陸源砂、碳酸鹽砂)在波浪、水流或風等介質的作用下,在表面形成的波狀起伏的層面構造。在諸城皇龍溝恐龍足跡群中巖層表面保存了大量的波痕,這些波痕對于古生物學的研究有什么價值與意義呢?它們能夠告訴我們些什么樣的信息呢? 皇龍溝足跡群中的波痕為浪成波痕

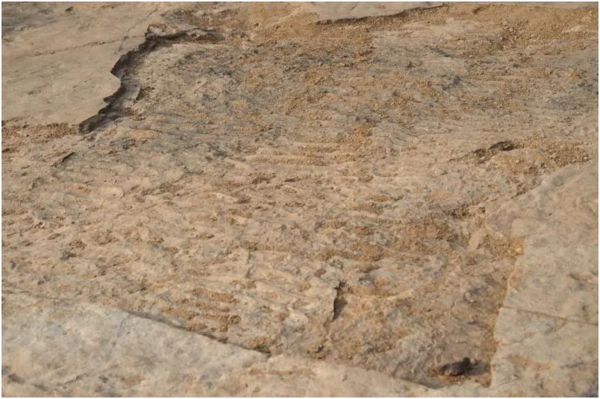

一個波痕由一個波脊和一個波谷組成,根據形成波痕的流動介質的不同,可以將波痕分為流水波痕、浪成波痕以及風成波痕。研究人員通過對皇龍溝恐龍足跡層面上波痕的研究發現足跡層面及其上下層位皆發有波痕構造,共分出了7層,足跡層1層,下部1層,上部5層。根據波痕的形態特征認為這里的波痕屬于浪成波痕。 皇龍溝足跡群中波痕的指示意義

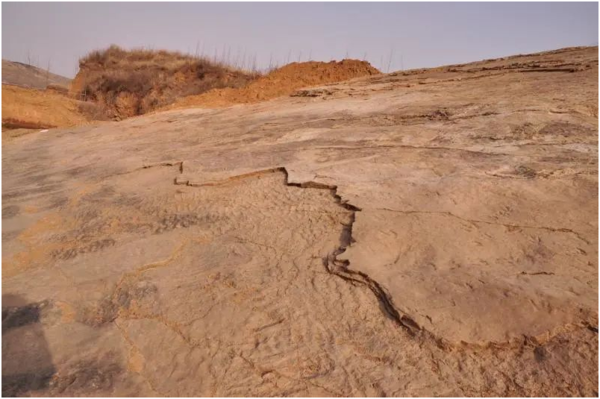

波痕是典型的沉積構造之一,沉積環境分析的重要標志,這種沉積構造的研究,對于恢復古環境、古氣候、古地理等具有重要的意義。浪成波痕可以指示地層的頂底方向,確定介質的流動方向以及推斷沉積環境及古水深。因此波痕的特征對研究、恢復湖盆有關的垂直運動及湖盆演化規律具有重要的指示意義。 通過測量波痕陡坡面傾向,獲得了波浪運動方向,整體表現為北-北西的周期性變化,同時也指示出湖岸線方向為近于東西向。由于足跡上下鄰近層位處于濱湖環境,湖水較淺,因而季節性風力的作用很可能是形成這種周期性波浪運動的原因。研究人員通過分析認為,多期波痕指示出了湖岸線近于東西方向,波痕陡坡面指向呈現出循環式變化,可能與季節性風向變化有關。此外,從足跡層面波痕和泥裂相對位置分布來看,波痕主要發育在南部和西南部,泥裂集中在中下部位置(北部),表明湖盆深水區應該位于南部和西南部,面北部和東北部為湖岸、陸地區,這與之前研究人員恢復的膠菜盆地萊陽期古地理較為一致。 恐龍足跡在形成之后需要在特殊的環境中才能被保存下來,許多學者已經對這一過程進行了大量研究。在皇龍溝足跡層面上,部分足跡與波痕的關系很好的反映了足跡的形成過程。在一次洪泛過后,恐龍在湖岸沉積物上留下足跡,當湖水退去之后,之前形成的足跡被暴露地表,發生干化固結,并在其表面形成泥裂,當再次漲水時,干化的足跡就被新的沉積物覆蓋、保存,隨后進入成巖階段。

下一篇高大俊美鴨嘴龍

|